지금, 여기의 비극을 말하는 옛이야기

- 2016-08-25 10:47:39

- 사계절

- 444

- 0

- 0

침묵하는 그림이 보여주는 성폭력

그림 작가를 글 작가보다 앞서 적은 『로베르토 인노첸티의 빨간 모자』는 이 작품이 그림책임을, 그림이 서사를 끌고 가는 동력임을 분명히 말하고 있다. 인노첸티는 어린 독자들이 직접 맞닥뜨렸을 때 감당하기 버거운 공포나 두려움, 잔혹함 같은 것을 감정 이입은 하되, 충격의 강도를 독자 나름으로 조절할 수 있도록 ‘시각적 거리 두기’를 즐겨 사용하는 화가이다. ‘보여주지 않으면서 이야기하기’이다. 이 그림책은 성폭력이라는, 외면하고 싶지만 만날 수밖에 없는 잔혹한 화두를 다루고 있다. 성폭력을 다룬 『가족 앨범』,『슬픈 란돌린』이 직설 화법이라면 이 책은 간접화법이다. 간접 화법으로 어린 독자의 상상력을 극대화하며, 스스로 서사의 주인공이 되어 움직이게 한다. 인노첸티의 간접 화법은 그래서 말하지 않지만 다 보여주고 들려주는 치밀함으로 잔혹하면서, 따뜻하다. 때론 침묵이 훨씬 더 많은 이야기를 한다는 걸 우리는 알고 있지 않은가? 팍팍한 삶에 지친 어른들이 돌보지 못하는 아이들에게 인형 할머니가 들려주는 이야기 속의 이야기로 전개하는 것도 독자와의 심리적 거리를 조율하기 위한 방법일 게다.

그림 작가를 글 작가보다 앞서 적은 『로베르토 인노첸티의 빨간 모자』는 이 작품이 그림책임을, 그림이 서사를 끌고 가는 동력임을 분명히 말하고 있다. 인노첸티는 어린 독자들이 직접 맞닥뜨렸을 때 감당하기 버거운 공포나 두려움, 잔혹함 같은 것을 감정 이입은 하되, 충격의 강도를 독자 나름으로 조절할 수 있도록 ‘시각적 거리 두기’를 즐겨 사용하는 화가이다. ‘보여주지 않으면서 이야기하기’이다. 이 그림책은 성폭력이라는, 외면하고 싶지만 만날 수밖에 없는 잔혹한 화두를 다루고 있다. 성폭력을 다룬 『가족 앨범』,『슬픈 란돌린』이 직설 화법이라면 이 책은 간접화법이다. 간접 화법으로 어린 독자의 상상력을 극대화하며, 스스로 서사의 주인공이 되어 움직이게 한다. 인노첸티의 간접 화법은 그래서 말하지 않지만 다 보여주고 들려주는 치밀함으로 잔혹하면서, 따뜻하다. 때론 침묵이 훨씬 더 많은 이야기를 한다는 걸 우리는 알고 있지 않은가? 팍팍한 삶에 지친 어른들이 돌보지 못하는 아이들에게 인형 할머니가 들려주는 이야기 속의 이야기로 전개하는 것도 독자와의 심리적 거리를 조율하기 위한 방법일 게다.

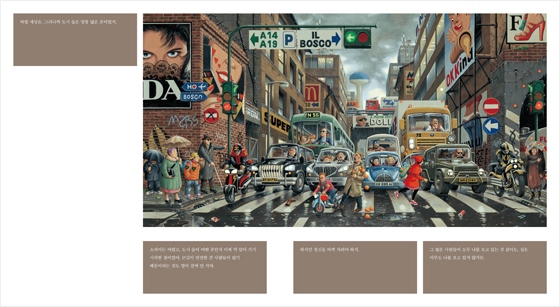

로베르토 인노첸티는 비극적인 한 편의 드라마를 보여주기 위해 카메라의 위치와 거리를 자유자재로 바꾼다. 군중 속의 고독을 드러낼 때는 먼 거리에서 도시 숲 전체를 한 화면으로 보여주고, 불안하고 두려워하는 소피아의 내면을 다룰 때는 정면에서 카메라를 비추며 화면을 잘게 나눈다. 시시각각 변하는 주인공의 내면이 화면의 구성 방식이나 그림을 보여주는 각도에 따라 절묘하게 읽히는 것도 작가의 치밀한 전략 때문이다. 글을 쓴 에런 프러시 역시 구구절절한 설명을 하지 않는다. 사건의 정황을 드러낼 때 ‘비가 오기 시작했어, 번개가 번쩍했지, 다시 해가 나오기 시작했어, 남자의 전화벨이 울렸어, 하늘이 다시 우르릉거렸어, 뛰기 시작 했어’ 따위의 상징과 은유로 독자의 호기심을 불러일으킨다. 그래서 독자는 궁금증을 갖고 생략된 글 서사를 완성해 가면서 적극적인 창조자가 된다.

지금, 여기의 비극을 말하는 옛이야기

옛이야기가 케케묵은 다락에 머물지 않고 여전히 어린 독자를 홀리는 강력한 힘은 무엇일까? 아마도 어린 독자의 내면을 출렁이게 하면서 현재진행형으로 다가오기 때문이 아닐까? ‘옛날 옛적에―’라고 운을 떼며 독자를 아득한 시공간으로 초대하는 듯하지만 그 안에 담긴 내용들은 현대인의 삶과 결코 다르지 않다. 소비 욕망을 자극하는 도시, 고독과 고립의 거리, 풍요 속 절대 빈곤의 시공간으로 옮겨 온 ‘빨간 모자’는 그래서 지금, 여기의 문제를 훨씬 효과적으로 말하고 있다. 텍스트와 독자와의 거리가 가까울 수밖에 없는 구조다.

소피아가 살고 있는 변두리 아파트, 그림이 말하는 아홉 세대는 대부분 혼자이거나 가난한 사람들이다. 자기 삶이 팍팍하면 둘레에 관심을 두기가 만만치 않다. 아홉 세대에 등장하는 그림 속 인물들은 서로 눈을 마주치지 않는다. 그래서 그림책은 말한다. ‘그 많은 사람들이 모두 나를 보고 있는 것 같아도, 실은 아무도 나를 보고 있지 않거든.’ 바쁜 엄마를 대신해 온갖 욕망과 범죄가 넘치는 도시 숲과 거리를 걷는 소피아에게 돌봄과 배려의 눈길은 찾아볼 수 없다. 약자에 대한 돌봄이 없는 공간은 온갖 종류의 폭력이 가능하다. 그래서 소외되고 외로운 존재들은 친절을 가장한 음험한 폭력에 취약할 수밖에 없다. 현대사회의 늑대는 옛이야기에 등장하는 늑대처럼 무섭거나 잔인하지 않다. 때론 정의의 배트맨처럼 위기에 처한 존재를 구하기도 하고, 친절과 배려의 가면을 쓰고 있기도 하다. 그들은 부드럽고 따뜻한 모습으로 고립된 목숨 곁을 서성이며 춥고 서늘했던 약자의 마음을 무장해제한다. 소피아가 그랬던 것처럼.

이 글을 쓰는 지금도 한 공직자의 성폭행 사건을 두고 세상이 와글와글 시끄럽다. 분노가 치민다. 그러면서도 나는 ‘나는 성폭행을 당했어요’라고 분명히 외친 그 여성이 한없이 부럽다. 힘과 권력, 자본으로 약자에게 폭력을 행사하는 이 거대한 우리의 숲에는 그 소리조차 낼 수 없는 숱한 소피아가 숨죽이며 피고름 흐르는 상처로 앓고 있다는 진실을 알고 있기에. ‘나만 아니면 돼. 설마 나는, 우리 식구는 아닐 거야’라며 외면하고 고개 돌린 우리의 저편에 십년, 이십 년 혹은 평생 짙고 큰 흉터를 고스란히 혼자의 몫으로 끌어안고 살아가야 하는 수많은 ‘빨간 모자’들이 있기에.

옛이야기가 케케묵은 다락에 머물지 않고 여전히 어린 독자를 홀리는 강력한 힘은 무엇일까? 아마도 어린 독자의 내면을 출렁이게 하면서 현재진행형으로 다가오기 때문이 아닐까? ‘옛날 옛적에―’라고 운을 떼며 독자를 아득한 시공간으로 초대하는 듯하지만 그 안에 담긴 내용들은 현대인의 삶과 결코 다르지 않다. 소비 욕망을 자극하는 도시, 고독과 고립의 거리, 풍요 속 절대 빈곤의 시공간으로 옮겨 온 ‘빨간 모자’는 그래서 지금, 여기의 문제를 훨씬 효과적으로 말하고 있다. 텍스트와 독자와의 거리가 가까울 수밖에 없는 구조다.

소피아가 살고 있는 변두리 아파트, 그림이 말하는 아홉 세대는 대부분 혼자이거나 가난한 사람들이다. 자기 삶이 팍팍하면 둘레에 관심을 두기가 만만치 않다. 아홉 세대에 등장하는 그림 속 인물들은 서로 눈을 마주치지 않는다. 그래서 그림책은 말한다. ‘그 많은 사람들이 모두 나를 보고 있는 것 같아도, 실은 아무도 나를 보고 있지 않거든.’ 바쁜 엄마를 대신해 온갖 욕망과 범죄가 넘치는 도시 숲과 거리를 걷는 소피아에게 돌봄과 배려의 눈길은 찾아볼 수 없다. 약자에 대한 돌봄이 없는 공간은 온갖 종류의 폭력이 가능하다. 그래서 소외되고 외로운 존재들은 친절을 가장한 음험한 폭력에 취약할 수밖에 없다. 현대사회의 늑대는 옛이야기에 등장하는 늑대처럼 무섭거나 잔인하지 않다. 때론 정의의 배트맨처럼 위기에 처한 존재를 구하기도 하고, 친절과 배려의 가면을 쓰고 있기도 하다. 그들은 부드럽고 따뜻한 모습으로 고립된 목숨 곁을 서성이며 춥고 서늘했던 약자의 마음을 무장해제한다. 소피아가 그랬던 것처럼.

이 글을 쓰는 지금도 한 공직자의 성폭행 사건을 두고 세상이 와글와글 시끄럽다. 분노가 치민다. 그러면서도 나는 ‘나는 성폭행을 당했어요’라고 분명히 외친 그 여성이 한없이 부럽다. 힘과 권력, 자본으로 약자에게 폭력을 행사하는 이 거대한 우리의 숲에는 그 소리조차 낼 수 없는 숱한 소피아가 숨죽이며 피고름 흐르는 상처로 앓고 있다는 진실을 알고 있기에. ‘나만 아니면 돼. 설마 나는, 우리 식구는 아닐 거야’라며 외면하고 고개 돌린 우리의 저편에 십년, 이십 년 혹은 평생 짙고 큰 흉터를 고스란히 혼자의 몫으로 끌어안고 살아가야 하는 수많은 ‘빨간 모자’들이 있기에.

글 l 최은희 (충남 아산 배방초등학교 교사)