네이버와 다음의 사전 서비스, 누가 만들었을까?

- 2016-08-29 13:32:45

- 사계절

- 558

- 0

- 0

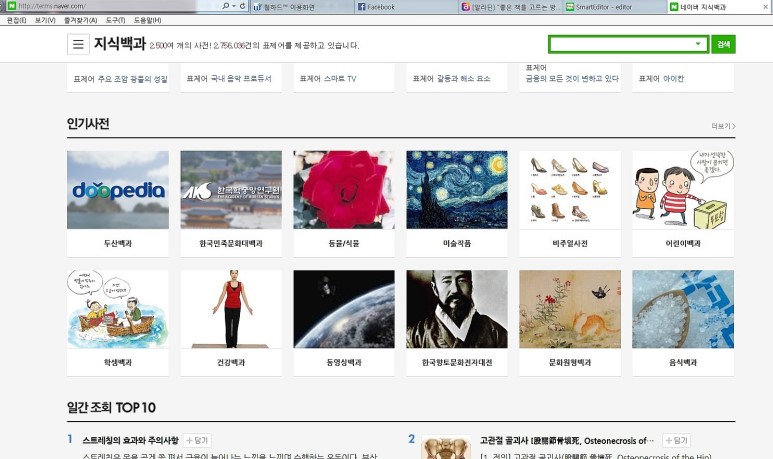

네이버, 다음을 거쳐 현재 카카오에서 웹사전을 만들고 있는 정철은 수천 년 사전 편찬의 전통을 계승하고자 하는 자칭 ‘최후의 사전 편찬자’이자, 사전이 웹에서 새롭게 얻은 가능성(누구나 이용할 수 있고, 언제든 수정할 수 있으며, 무한대로 확장이 가능한)을 극대화하고자 하는 ‘최초의 웹사전 기획자’이다.

그는 웹사전을 ‘기획’한다는 개념이 거의 없던 시절, 즉 종이사전의 콘텐츠를 그대로 웹에 옮겨놓기만 했던 2000년대 초반에 경쟁 시스템을 도입한 오픈형 사전 서비스 기획안을 들고 네이버의 문을 두드렸다.

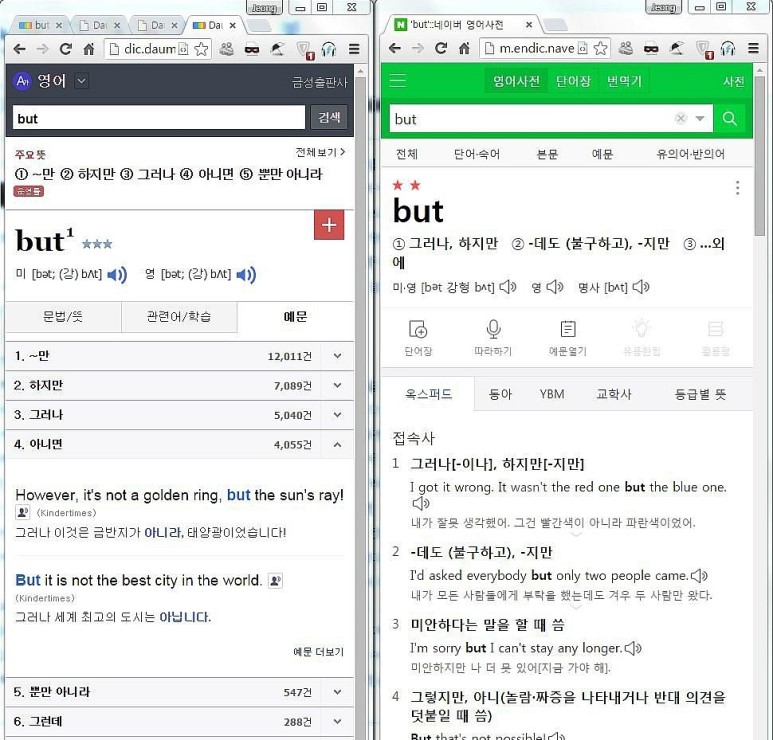

다음으로 자리를 옮긴 후 가장 중점을 두었던 부분은 기존의 웹사전과 다른 콘텐츠를 선택하는 것이었다. 예를 들어 네이버가 『표준국어대사전』을 사용하고 있으니 다음에서는 『고려대한국어대사전』을 선택하는 식이다. 또한 그는 영어사전을 개편하면서 온라인상의 수많은 출처에서 100만 건 이상의 예문을 추출하여 종이사전의 한계를 벗어나고자 했고, 단어의 뜻을 품사가 아니라 빈도수를 기반으로 정렬하는 등 데이터와 언어학 지식을 활용한 서비스를 다수 도입했다.

현재 네이버와 다음이 제공하는 사전들은 원재료뿐만 아니라 그것을 배치, 활용하는 방식도 상당히 다르다. 그의 노력으로, 그리고 포털 서비스들이 서로 경쟁한 덕분에 한국어 사용자들은 세계적으로도 유례가 없을 만큼 다양한 사전 콘텐츠를 이용하게 되었다.

이처럼 정철의 경력을 따라 읽는 것은 곧 한국 웹사전의 초기 모습과 이후의 성장과 발전을 확인하는 것이기도 하다. 그는 사전의 몰락에 대한 안타까움뿐만 아니라, 바로 이 중대한 변화를 아무도 기록하고 있지 않은 현실에 대한 초조함으로 <검색, 사전을 삼키다>라는 책을 썼다.

그가 ‘온고지신 방법론’이라 불렀듯 사전은 맨 바닥에서 만드는 것이 아니라 옛 사람들이 만들어놓은 것을 참조하며 만들어가는 것이다. 웹사전도 앞서 만들어진 수많은 종이사전에 기대어 세상에 나왔다. 그리고 동시대의 다른 웹사전들을 참조하며 발전해갈 것이다. 그러므로 그 발자취를 기록하는 것은 미래의 사전, 나아가 미래의 검색을 위해서도 반드시 필요한 일이다.