사전은 어떻게 만들어지는가: 종이 시대

- 2016-08-29 13:35:11

- 사계절

- 617

- 0

- 0

요즘 종이사전을 펼쳐보는 분들, 거의 안 계시죠? PC나 모바일로 사전 서비스를 손쉽게 이용할 수 있고, 굳이 사전까지 찾아 들어갈 필요도 없이 검색창만으로도 웬만한 궁금증은 다 해결할 수 있으니까요.

하지만 우리가 두꺼운 종이사전을 한 장 한 장 넘겨가며 공부하던 시절이 그리 먼 과거는 아니랍니다. 검색과 웹사전이 종이사전을 대체하기 시작한 건 2000년대 이후의 일이니 30대 이상인 분들은 대개 학창시절 종이사전 몇 개씩은 가지고 계셨을 것입니다. 40대 이상인 분들은 계몽사의 <컬러학습대백과>, <브리태니커 백과사전> 등이 책장 한 칸에 가지런히 꽂혀 있던 기억도 있을 테고요.

한때 중산층 가정의 상징이었던 <브리태니커 백과사전>과 계몽사 <컬러학습대백과>

그때 그 시절 입시 공부를 하던 우리와 함께 밤을 지샜던 그 사전들은 어떻게 만들어졌을까요? 모든 일이 그렇듯 사전을 만들 때도 기획이 필요합니다. '어린이를 위한 한국어사전', '제주어사전' 등등 무슨 사전을 만들 것인지 목적과 시장을 확정지어야 하죠.

어떤 사전인지가 정해졌다면 표제어를 결정해야 합니다. 어떤 항목은 싣고 어떤 항목은 배제할 것인가가 사전의 성격을 상당 부분 결정합니다. 사전은 일관성이 중요하기 때문에 어떤 기준이 있으면 그에 따라 다수의 어휘가 표제어로 실리기도 하고 빠지기도 합니다. 한 번 결정했다고 끝나는 게 아니라 사전이 인쇄되어 나올 때까지 계속해서 더하고 빼는 아주 중요한 과정입니다.

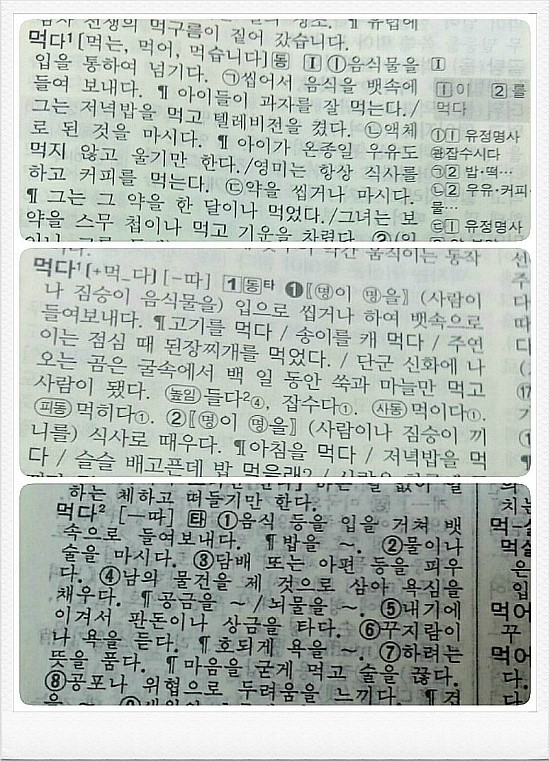

누구도 사전을 만들 때 맨바닥에서 시작하지 않습니다. 앞서 나온 사전들을 참조하면서 편찬자 자신이 필요하다고 여기는 요소를 보태어 기준을 만든 뒤 그 기준에 맞춰 일관되게 기술합니다. 그 과정은 기술이기도 하고 편집이기도 하죠. 예전에는 여러 사전을 오려서 항목 단위로 붙여놓고 함께 검토하곤 했습니다. 새로운 한국어사전을 만들기 위해 두산동아의 '먹다', 금성출판사의 '먹다', 시사어학원의 '먹다' 등을 함께 붙여놓고 비교하는 것이죠.

위부터 <연세한국어사전>, <고려대한국어대사전>, <민중 엣센스 국어사전>의 '먹다' 항목

이 작업만 해도 어마어마합니다. 학생 때 보던 두툼한 사전에 보통 10만 어휘가 실려 있는데, 이 가운데 1만 개 항목만 이렇게 정리한다고 해도 아찔할 정도의 업무량입니다. 야근은 불 보듯 뻔한... 그러니 사전 하나 만드는 데 몇십 년이 걸리죠. ㅠ.ㅠ

항목의 비교, 검토가 끝났으면 이제 집필에 들어갑니다. 말이 집필이지 사전은 언어학적 성과의 총체이기 때문에 정리하다 보면 온갖 문법적, 내용적 문제들이 다 튀어나옵니다. 여러 이견들 사이에서 편찬자는 자기가 옳다고 여기는 관점에 따라 입장을 꾸준히 정리해가며 사전을 기술할 수밖에 없습니다. 중간에 입장이 달라지면 앞서 작성한 항목을 일일이 다 찾아서 고쳐야 하고요. 말 그대로 노가다.

이렇게 천신만고 끝에 원고를 작성한 뒤 집필자들끼리 교차 검토를 하고 교정을 봅니다. 보통 5교~10교 정도를 본다고 합니다. 10교라니... 같은 편집자로서 정말 눈물이 앞을 가립니다. 이렇게 지난한 작업을 끝내야 겨우 인쇄에 들어갈 수 있습니다. 인쇄가 돌아가는 동안에도 편찬자들은 이미 다음 판을 위한 작업에 착수한 상태고요. 사전 편찬자는 정말 아무나 하는 일이 아니죠?

참고로, 소설 <배를 엮다> 혹은 이 소설을 원작으로 만든 영화 <행복한 사전>을 보시면 사전 편찬의 전 과정을 한층 자세히, 생동감 있게 살펴볼 수 있습니다.

종이사전의 탄생과 발전, 그것을 이끌어온 '신이 내린 사전 편찬자들'의 이야기부터 검색의 시대를 맞아 사전이 서서히 몰락해가는 과정을 알고 싶은 분들은 <검색, 사전을 삼키다>를 읽어주시고요. ^^

종이라는 옷을 벗고 웹 세계로 스며든 사전의 생존 분투기

네이버와 다음에서 한국 웹사전의 초석을 놓은

디지털 시대의 사전 편찬자 정철이 기록한

사전의 몰락 혹은 변신의 여정